Eran las cinco en punto de la tarde...

ESPECIAL XC ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE IGNACIO SÁNCHEZ MEJÍAS

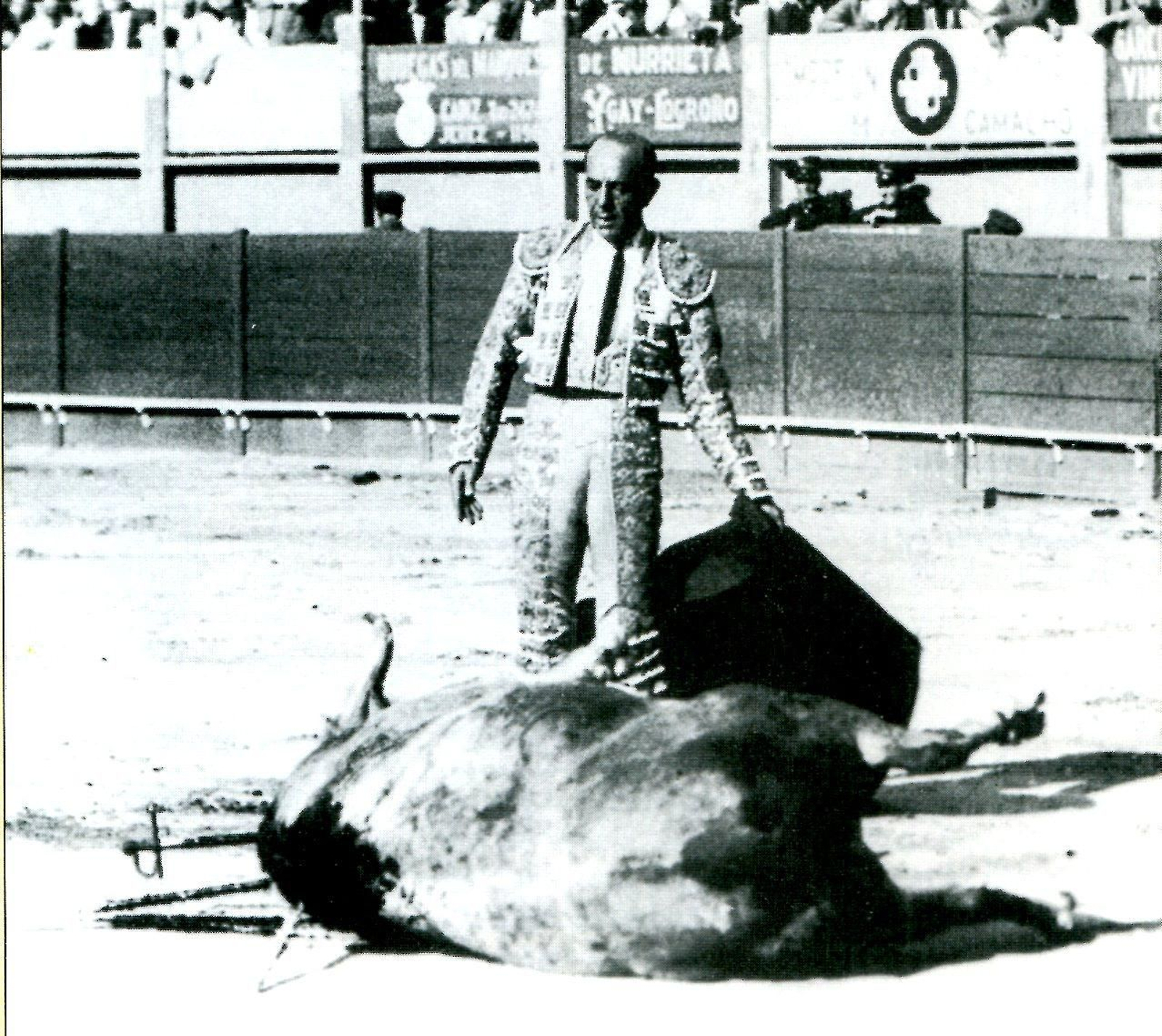

La figura poliédrica de Ignacio Sánchez Mejías reverdece al cumplirse el 90 aniversario de su cogida mortal en la plaza de Manzanares cerrando simbólicamente la Edad de Plata del toreo

De la muerte de Chaves Nogales a la vuelta de Belmonte: dos aniversarios vinculados

Hemingway: de la mitificación de Pamplona al verano peligroso

La Edad de Plata ya se había iniciado el año 1920 en la enfermería de Talavera de la Reina mientras Ignacio sostenía la cabeza yerta de su cuñado Joselito. Concluía la Edad de Oro del toreo y, con ese ocaso, se iniciaban tres lustros de toreo tan cruentos como luminosos que iban a concluir el el 11 de agosto de 1934 –ahora se cumplen 90 años- en el traslado agónico de Ignacio Sánchez Mejías desde Manzanares a Madrid.

Ignacio Sánchez Mejías remontaba la carretera polvorienta de Andalucía, apestada de la misma gangrena que ya trepaba por sus muslos. Se estaba sentenciando toda una época mientras las medias rosas del torero se empapaban en su sangre derramada. En medio de aquellas dos muertes se dibuja la propia trayectoria del polifacético matador, una figura imprescindible sin la que no se puede entender la efervescencia artística y cultural de una década fundamental: los años 20. Menos de dos días después de ese viaje terrible llegaba el fin irremediable de aquel “andaluz tan claro, tan rico de aventura”.

¿Qué impulso vital llevó a Sánchez Mejías a volver a vestirse de luces en 1934, con 43 años cumplidos y lejos de las portentosas facultades físicas que suplieron sus carencias artísticas? Ignacio se había retirado de los ruedos en 1927, precisamente el mismo año que, bajo la excusa del tercer centenario de Luis de Góngora, reunió a sus expensas a aquellos jóvenes poetas y creadores en la casa de Pino Montano. Aquella borrachera cósmica serviría para dar nombre a una de las generaciones literarias más ricas de la lengua castellana.

Entre su primera despedida y el retorno a los ruedos, Ignacio había dado rienda suelta a su ancho catálogo de inquietudes: presidente de la Cruz Roja de Sevilla; mecenas, presidente del Betis Balombié; dramaturgo de éxito; aventurero... pero el toro, siempre el toro, acabó imponiendo su ley. En 1934 decidió volver a torear, volviéndose a enfundar el vestido de luces el 15 de julio en la desaparecida plaza de Cádiz. La razón última de su vuelta a los ruedos, la más prosaica, se la había confesado a sus íntimos: se aburría.

Una cita inesperada

Como en tantas ocasiones fatales, Ignacio no tenía que haber toreado en Manzanares aquel 11 de agosto de hace 90 años. Pero acudió finalmente al ruedo manchego en sustitución de Domingo Ortega, que había sufrido un leve accidente de automóvil que le impedía cumplir su compromiso. El diestro toledano estaba anunciado junto al rejoneador portugués Simao da Veiga y los matadores de toros Armillita y Alfredo Corrochano, íntimo de Ignacio e hijo del célebre crítico que había sido el azote inmisericorde de los últimos años de su cuñado Joselito.

Ignacio había toreado el día anterior en Huesca y sus planes iniciales contemplaban pasar la jornada del día 11 descansando antes de viajar a Pontevedra, plaza en la que tenía que cumplir su siguiente contrato. En realidad ya conocía el hueco abierto por la lesión de Ortega y había aceptado su sustitución, asumiendo el complejo desplazamiento que implicaba viajar desde Aragón a la Mancha y de allí a Galicia en tres jornadas consecutivas. Después de cumplir el compromiso de Huesca, de hecho, llegó a cuestionarse el viaje a Manzanares pero, con la palabra dada, no cabía otra decisión que emprender la marcha.

A partir de ahí comienzan a encadenarse una sucesión de contratiempos. La primera idea era que le acompañaran en Manzanares los hombres de Domingo Ortega pero luego decidió que fueran sus banderilleros Mella y Blanquito los que le auxiliaran en la localidad manchega. Una avería en Zaragoza les había obligado a tomar un tren a Madrid. En esa tesitura Ignacio les ordenó que descansaran y dispusieran el viaje a Pontevedra retomando la idea de contar con la cuadrilla de Ortega. Así se lo hizo saber a Dominguín, apoderado del toledano, en un telegrama que no llegaría a tiempo. Las huestes del maestro de Borox, ante el percance de su matador, se habían dispersado y andaban descansando en espera de su reaparición.

Así las cosas, cuando Ignacio llegó a Madrid procedente de Zaragoza se encontró con una cuadrilla improvisada, reclutada a toda prisa. Se iniciaba su penúltimo viaje… Sánchez Mejías llegó temprano a Manzanares, exhausto, y se instaló en el Parador; en la misma habitación -la número 13- que se había preparado para Ortega y se vio obligado -por primera, única y última vez en su vida- a sacar los números de los toros a lidiar por la tarde, marcados con el hierro de Ayala, una oscura vacada a la que nunca se había enfrentado. Sin saberlo, estaba sacando del sombrero del vaquero su propio certificado de defunción.

Algunos biógrafos recogen situaciones y gestos que se han querido dibujar como premonitorias. Pero no pasarían de la anécdota si no fuera por la tragedia que estaba a punto de consumarse en aquel anillo ardiente. Parecía una tarde más, perdida entre el nomadeo agosteño de los hombres de luces. Pero el primero de la tarde, de nombre Granadino, le apretó contra las tablas cuando trataba de iniciar el trasteo con pases por alto, sentado en el estribo. En el embroque del muletazo, le derribó con los cuartos traseros; al revolverse le empitonó en el suelo y se lo llevó hasta los medios de la plaza. La cornada, en el muslo, era de caballo y dejó un impresionante charco de sangre.

A pesar de la disposición del médico local, Ignacio se negó a ser operado en Manzanares. Se pidió un coche a Madrid y se disparó la espera, remendada con una mera cura de urgencia. Una avería del vehículo dispuesto alargó aún más aquella angustiosa agonía mientras la tarde se derramaba sobre los campos de la Mancha. El torero llegó a la capital a las cinco de la madrugada. La cosa ya pintaba muy mal al día siguiente y la gangrena era una certeza irremediable en la anochecida. Su mujer, Lola Gómez Ortega, y su hija Piruja pudieron despedirse del moribundo antes de que se abandonara a los delirios. La Argentinita, su amante, iba a dar la noticia a su íntimo Pepín Bello, el último del 27, que veraneaba en Rota ajeno aún a la tragedia. Ignacio dejaba de existir en la mañana del día 13.

Manolo Caracol colocó crespones de luto en las columnas de la Alameda antes de que el cuerpo de Ignacio -trasladado a Sevilla- fuera sepultado en el panteón de Joselito, bajo el mausoleo modelado por Benlliure, que también había retratado en bronce a Ignacio portando el ataúd del rey de los toreros; al mismo que había sostenido la cabeza muerta en Talavera catorce años antes. España se despedía de una época, “…a las cinco en punto de la tarde”.

También te puede interesar

Lo último